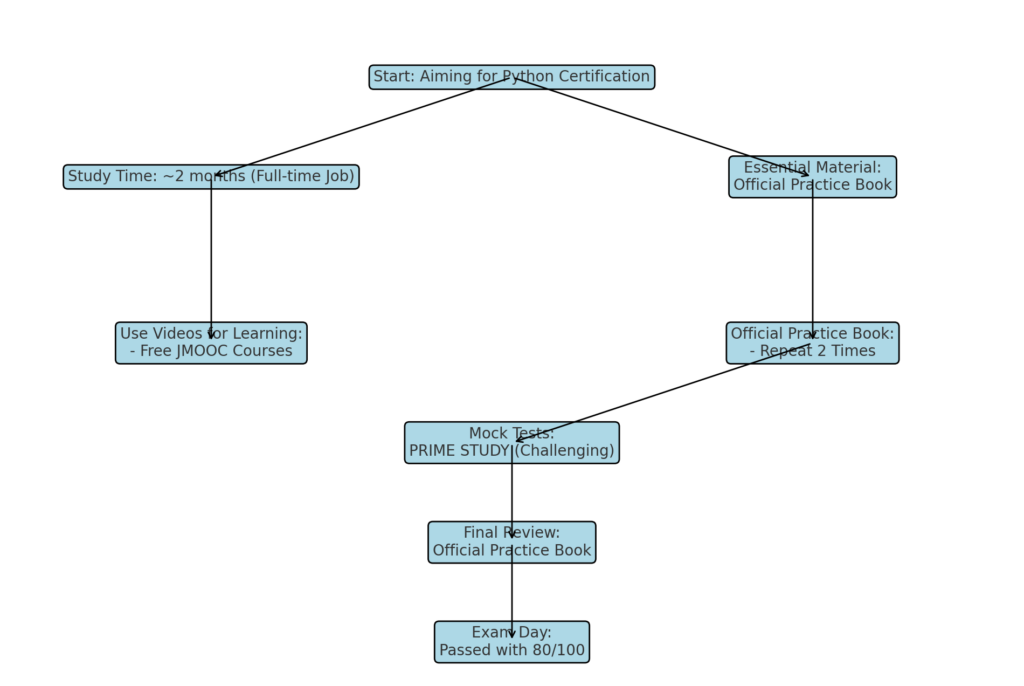

未経験者が独学で受験し、合格してみて思ったこと

プログラミングを行う仕事をしているわけでもなく、かつ文系の私が経理業務に活用するためにPythonの勉強を始めようと思い、まず「Python3エンジニア認定基礎試験」の合格を目指しました。

運よく一回目の受験で合格することが出来ましたが、それなりにしっかり勉強したと思います。私と同じ様な方がこの試験勉強をするときに、なるべく効率的に早く合格できるよう、私の体験談をお伝えしたいと思います。

試験の概要

試験の概要はこちらに詳しく記載がありますので、ご確認ください。

https://cbt.odyssey-com.co.jp/pythonic-exam/python3basic.html

どの位の難易度、勉強時間が必要か

YouTube等でPython3エンジニア認定基礎試験の合格までどの位勉強したかといった動画を見ると、2週間とか、短くて1週間とか言っている方がよくいます。また、合格率も70~80%程度のようですので、これだけ見ると、とても簡単で、少し勉強すればすぐに合格するのでは、といった思いになります。

おそらく、他のプログラム言語を既に習得していたり、仕事でプログラム言語を使っていたりする方にとっては、かなり基本的な内容で、1~2週間勉強すれば合格するのかもしれません。しかし、私の様に、プログラミングの経験が全くなく、基本的な知識がない場合、1週間~2週間で合格することはかなり難しく、結構しっかり勉強しないと合格出来ないと思います。

私は、毎日フルタイムで仕事していますので、仕事以外の時間で勉強するしかなかったのですが、朝の仕事に行く前の時間と休みの日の時間で勉強し、2ヶ月強の時間をかけ合格しました。なんとか一回目で合格することが出来たのですが、久しぶりにしっかり勉強し、試験に臨みました。

「Pythonチュートリアル」は買うべきか?

Python3エンジニア認定基礎試験は「Pythonチュートリアル」という本から出題されます。つまり、この本をしっかり勉強し理解すれば合格出来るはずです。ただ、よく言われているように、この本は初学者にとってはかなり難しく、最初にこの本を読んでもほとんど理解することが出来ません。私も一応この本を購入し、読んでみたのですが、全くチンプンカンプンでした・・

結局、最後までこの本を読むことはほとんどなく、読まないまま合格出来ましたので、この本は買わなくてもよいと思います。

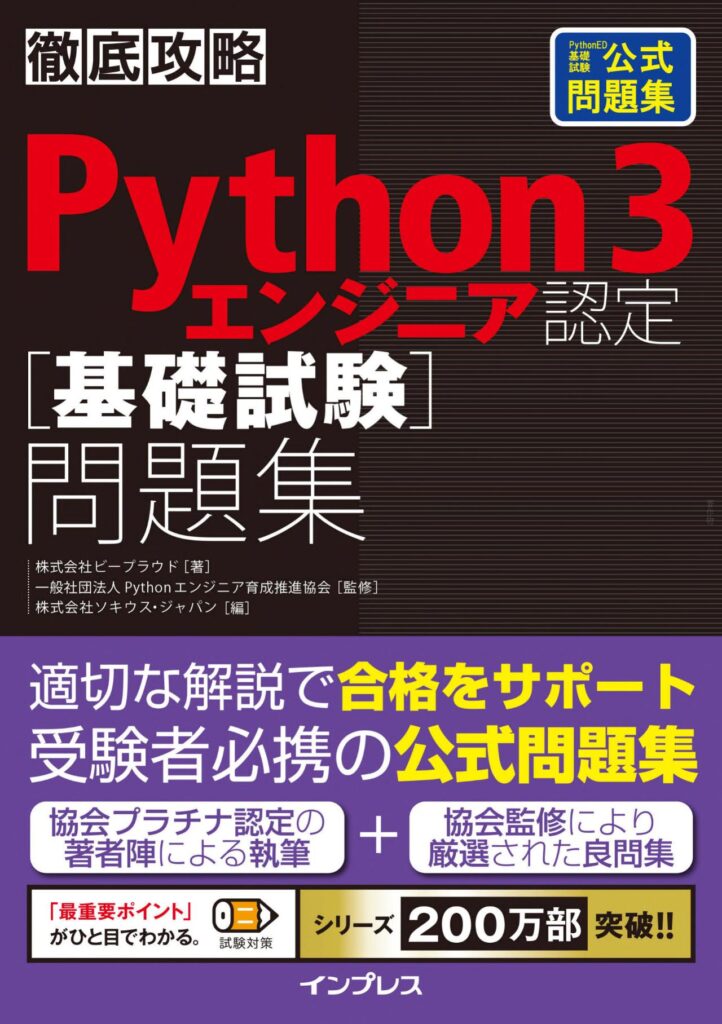

「Python3エンジニア認定基礎試験 問題集」は買うべきか?

結論から言うと「Python3エンジニア認定基礎試験 問題集」は必ず買うべきです。公式の問題集ですし、実際の試験でもこの問題集の問題と似た問題が出題されました。また、解説が丁寧に書かれていますので、この問題集を教科書代わりに使ってよいと思います。

私の様に初学者の場合、どの様な問題が出るのか最初に把握することは大事だと思います。そのため、当然、最初は全く解けないですが、①とにかく問題を読んで解いてみる ⇒ ②解説を読む ⇒③あまりよく理解出来ない ⇒④次の問題を解く ⇒以下最後まで繰り返し、を何回転も行うことで、段々理解出来てくると思います。

合格のために初学者が見るべきおすすめ無料動画

Pythonに関する書籍は色々ありますので、まずは良さげな書籍を買って勉強しようと思いがちですが、正直挫折する可能性は高いと思います。コードを一か所打ち間違えるだけでエラーになったり、うまく動かなかったりしますので、きちんと動くか確認しながら進めていく必要がありますが、初学者の場合は、書籍から学ぶよりも動画を見て、時々一時停止しながら、コードを打っていく勉強の仕方がよいと思います。以下、おすすめの動画をご紹介します。

「JMOOC」サイトの「Python入門」講座

おすすめはなんといってもこちらの「JMOOC」無料講座です。

https://www.jmooc.jp/

こちらのサイトにアクセスすると、色々な無料講座が掲載されていますので、キーワード検索で「Python」と入力し検索すると、「Python入門」講座が出てきます。

本講座では、5~20分の動画が70本位あり、基本的な内容を網羅し、初学者でもわかりやすく説明されています。この内容を無料で提供していただいているのは本当に感謝しかありません。

ちなみに、講座の構成は以下の様になっています。

- 第1単元:Pythonの対話モードでプログラミング実行できる

- 第2単元:プログラミングの基本要素を理解し、ソースコードの構造化を説明できる

- 第3単元:制御構文を理解し、条件分岐や繰り返しを使える

- 第4単元:データ型を理解し、オブジェクトの操作ができる

- 第5単元:オブジェクト指向を理解し、Pythonでクラス構文を使ったコーディングができる

- 第6単元:コマンドラインアプリケーションが作れる

「Python」入門講座の受講の仕方

こちらの講座は、解説後、3~5分位、コーディングする時間を設けています。最初は、模写になりますが、実際にコーディングしてみることで学習したことが定着されやすくなると思いますので、必ず手を動かしながら受講することが大事です。

ただ、その様に受講したとしても、初学者の場合、一回受講しただけでは、ほとんど覚えていません。そのため、まずは二回転させることがとても重要だと思います。私も、二回転目でようやく理解した気がしてきました。

そして、二回転目からは、出来れば、実際にコーディングする時間で、最初から答えを見るのではなく、なるべく思い出しながら、考えながらコーディングするようにした方がよいと思います。その様に、実際にプログラミングしてみて、思い通りに動いたときは、結構うれしいものです。勉強のモチベーションを上げていくことも大事ですね。

「Python」入門講座を何回転させればよいか?

はっきりいって、私の様に全くの初心者の場合、二回転させたとしても理解度は60%位だと思います。では、三回転以上受講した方がいいかというと、それはおすすめしません。二回転させると、なんとなく基本的なことが少し理解した気になるので、その位の理解度で、次のステップとして、問題集に移った方がよいと思います。

私の場合は、クラスの部分(上記 第5単元の部分)が二回転だとほとんど理解していなかったので、その部分だけ三回転させました。その他もかなりあやしかったのですが、結果的に、早期に問題集に移った方がよかったと思います。

この段階から、基本的に、問題を解く⇒答え合わせ⇒解説を読む、といった問題集を軸とした学習にした方が試験合格までの時間は早くなると思います。

Python3エンジニア認定基礎試験 公式問題集を解く

Part2で説明した基本勉強を「一通り」終えたら(完全でなくても全く問題ありません)、次はいよいよ問題を解いてみましょう。

最初に解くのは、やはり公式問題集がよいと思います。Webの模擬試験もありますが、本試験を受けてみて、本試験に一番近いのはやはり公式問題集だと思います。この後説明しますPRIME STUDYの模擬試験は結構難しいので、最初にこちらを解くと挫折する恐れがあります。

まずは一回転目。

はっきりいって、正解率は相当低いと思います。①問題を読む⇒②とにかく解答する(選択肢から選ぶ)⇒③解説を読む、の流れですが、「③解説を読む」がメインです。正直、解説を読んでも、なんとなく腹落ちしないと思いますが、一回転目はそれでよいと思います。

そして、二回転。

二回転目は必ずやりましょう。一回転目よりも当然正答率は上がります。二回転目も解説をしっかり読むのが大事です。そして、解説を読めば、一回転目を思い出し、理解度も一回転目よりも上がったのを実感できます。

二回転すれば、一旦、Webの模擬試験に挑戦してみましょう。

PRIME STUDYの模擬試験を受けてみる

公式問題集を二回転させた後は、Webの模擬試験を受けてみましょう。Webの模擬試験はいくつかあると思いますが、私はPRIME STUDYの模擬試験を受けました(リンクを貼り付けておきます)。

https://study.prime-strategy.co.jp/

PRIME STUDYの模擬試験は3問(3回)あります。

公式問題集を二回転していましたので、そこそこは解けるのではと思っていましたが、一回転目は全く歯が立たなかったです。というのは、公式問題集よりも難易度はかなり上がります。また、本試験と公式問題集は4択なのですが、この模擬試験は5択になっており、また考えさせられる問題も多いことから、時間もほとんど余裕がないです。

こちらの模擬試験も二回転させたのですが、以下、私の点数を掲載します。

【一回転目】

・第1回模擬試験の結果 60点

・第2回模擬試験の結果 52.5点

・第3回模擬試験の結果 62.5点

【二回転目】

・第1回模擬試験の結果 87.5点

・第2回模擬試験の結果 85点

・第3回模擬試験の結果 77.5点

合格点は70点ですので、一回転目は全ての回で合格点に達していません。

また、PRIME STUDYの模擬試験は、受験後、点数と正答がメールで届きます。それを見れば、どの問題が正解でどの問題が間違っていたか分かります。ただ、残念ながら、解説がないので、間違った問題について、なんで間違っているのか理解することができません。

そこで、YouTubeで「PRIME STUDY模擬試験 Pythonエンジニア認定基礎試験 解説」で検索してみましょう。丁寧に解説してくれている動画が出てきます(リンクを貼付します)。

https://www.youtube.com/watch?v=6SfBfXePN7Q&list=PL-SfLozz_zmixr14qITIUm0CN-cNGwO5C

私はその動画を見て、解説がわりとしました。

解説動画をしっかり見たうえで、二回転目に臨みます。同じ問題ということもあり、二回転目ではいずれの回も70点を上回ることができました。

最後に、もう一度、公式問題集を解く

上述しましたが、内容・難易度とも本試験に一番近いのは公式問題集です。

本試験の前に公式問題集に戻って、もう一度解いてみましょう。

PRIME STUDYの模擬試験の後だと、この公式問題集はやさしく感じますので、自信もつきます。

そして、本試験の受験

結果は、受験後、すぐプリントでもらうことができます。

私は運よく、一回目の受験で、合格することができ、点数は「80点」でした。決して余裕のある点数ではなく、際どいところかと思いますが、合格することが目的でしたので、結果オーライです。

最後に

Python3エンジニア認定基礎試験を実際に受けた感想として、初学者は是非受けた方がよいと思います。というのは、Pythonを勉強しようと思ったときに、最初は適当に書籍を買い、あるいはYouTubeの動画を見て、模写していましたが、いまいちわかったようなわかっていないような感じが続いていました。試験だと、合格ラインがありますので、合格すれば、一定の水準に達したと判断できます。試験勉強は決して楽しくないのですが、初学者がPythonを勉強しようと思えば、まずは「Python3エンジニア認定基礎試験」の受験をおすすめします。

そして、この試験を合格した後は、Pythonの「Pandas」「Selenium」「Streamlit」等のライブラリを使って、実際に業務に活用しています。やはり基礎をある程度学んだうえで、実践に移るのが結果的に一番効率的だと実感しています。

コメント